小田氏(中河内)古文書

小田氏伝来の大系図(国政以来六百年以上にわたって代々書き継がれてきた系図・系譜)、毛利氏感状、染筆(正親町三条中納言等)の原本は嘉永年間に近親者によって密かに持ち出され、同族筋に売却されたことがずっと後になって判明した。売却された物の中でも、大系図は、その道の専門家である三条中納言に本物であると鑑定してもらったもので、栄枯盛衰の激しい武家の系図を代々無事に相続してきたことに感心された卿から染筆まで頂戴している。その大系図を戦前広島旧市内で見たというものがいるので原爆に遭ったかもしれないが、いずれにしても小田氏の伝承を裏付ける超一級の資料であっただけに残念なことである。以下に中河内家に残る古文書の一部を掲載する。

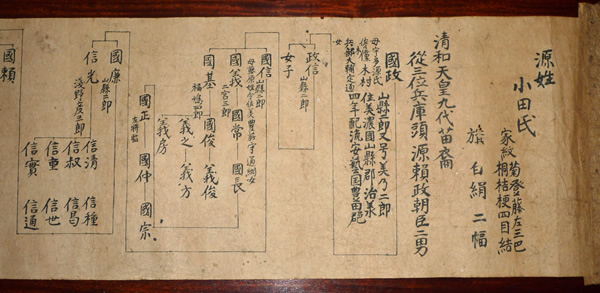

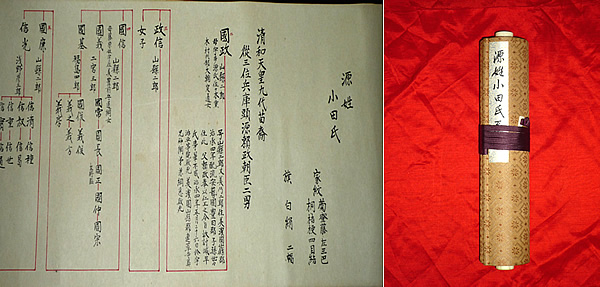

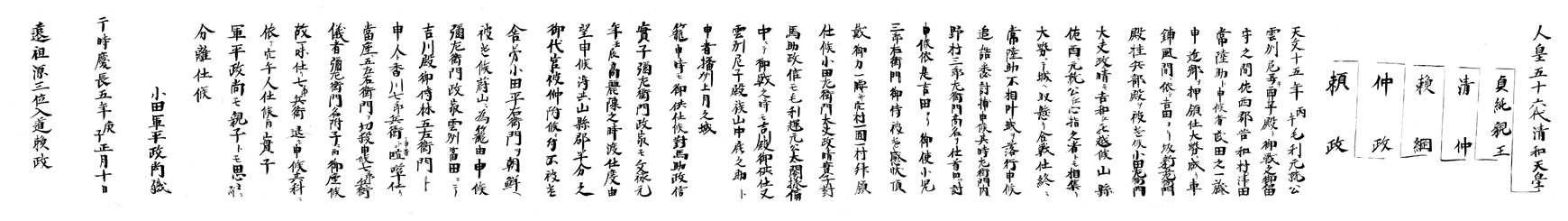

小田氏系図

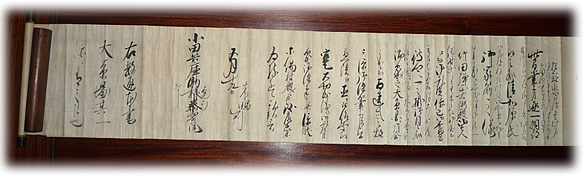

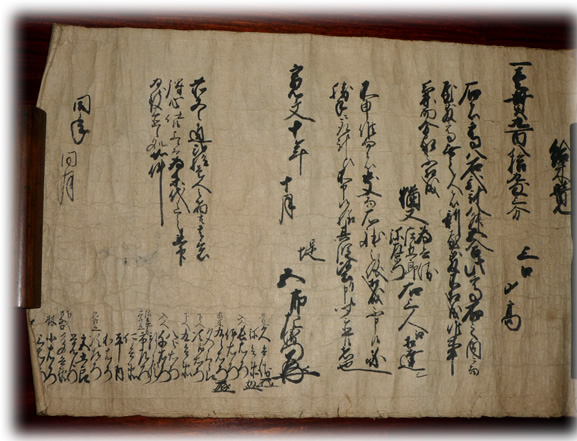

芸藩通志編纂に呼応して系図を改める必要が生じた。文政2年(1819)、小田氏の分派の詳細を調査して小田氏大系図に付け加えた時の試作と思われる。このとき軸装に仕立てた完成品は現在他家にある。

※ 芸藩通志は頼杏坪(らいきょうへい・頼山陽の父)に命じて編纂させた広島藩の地誌で、文政8年(1825)に完成している。

源姓小田氏系譜

中河内29世・小田正登が昭和16年に、上記系図及び様々な文書に書かれている系譜を統合して一巻に纏めたものである。

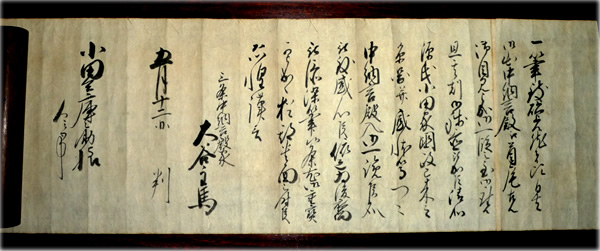

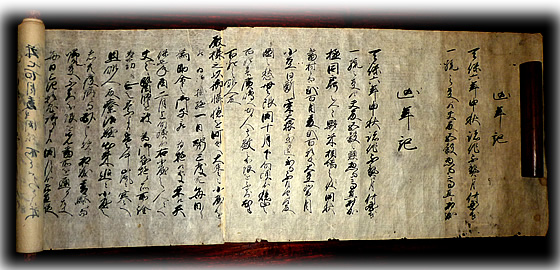

17世・小田左馬介政方の戦記物

17世・小田左馬助政方が小田氏の戦記・軍忠・流離譚等を収めた一巻のコピーである。慶長5年正月、雲洲月山富田城下で起きた事件を受けて一族が大騒ぎになったため、13世・小田左衛門太夫政秋から後の小田氏の戦記の概略を大急ぎでまとめ、記録として後世に残そうとしたものと思われる。原本(軸装)は現在他家にある。

書状類

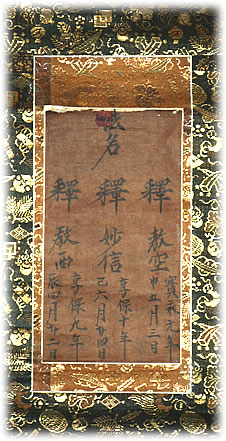

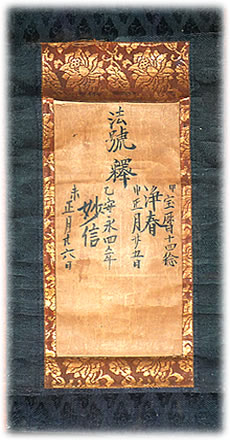

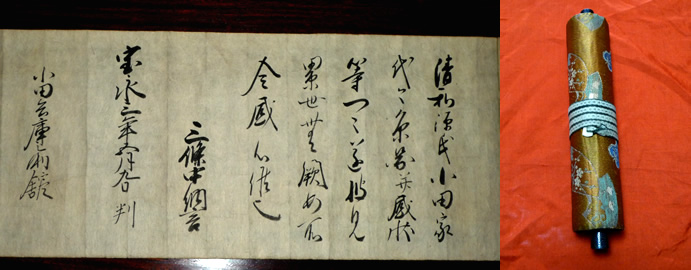

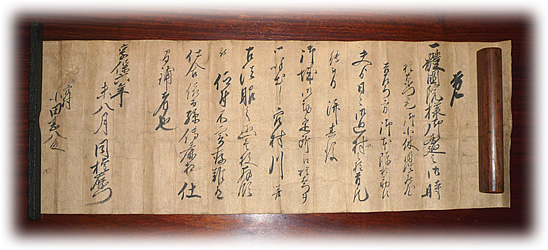

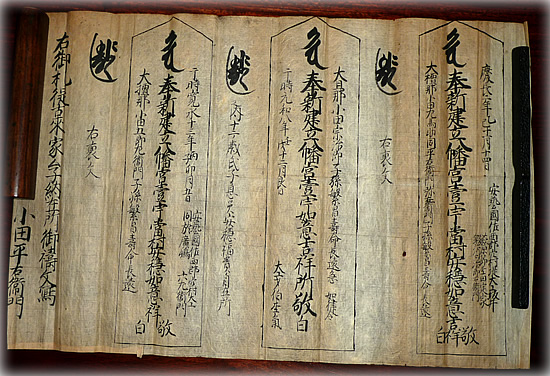

染筆類一巻(正親町三条中納言他)

上穴・小田権右衛門政直が、義鏡の紹介で会った正親町三条中納言から拝領した染筆類の写しである。その栄誉を一族で共有するために、軸装に纏めたものと思われる。政直は正覚寺・空鏡の二男で上穴に養子に入っている。つまり、義鏡の兄にあたる。また、三条中納言に見せるために、母の里である中河内家から小田氏大系図、毛利元就感状を持ち出しているが、その証文も残っている。さらに、政直は毛利元就から拝領した御刀の大刀の方を中河内家から半ば無理矢理持ち出している。三条中納言より官位(兵庫助)を頂戴し、それに合った体裁を整える必要があったからだと思われるが、それが数世代後に災いをもたらし、当時小田氏の代表格と目されていた上穴家没落のきっかけを作ってしまった。歴史の皮肉というしかない。

※ 正親町三条中納言・・・正親町三条家(おおぎまちさんじょうけ)21代当主、 正親町三条公統(きんおさ)と思われる。公統は当時、権中納言であり、史実と一致する。

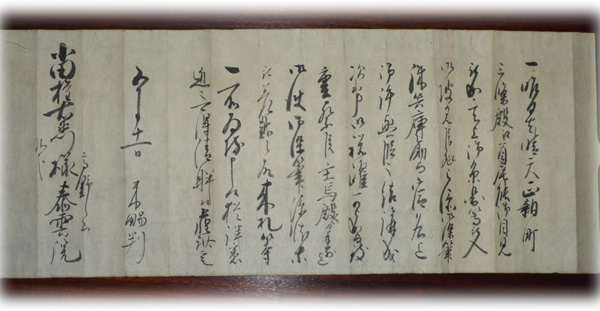

その1

その2

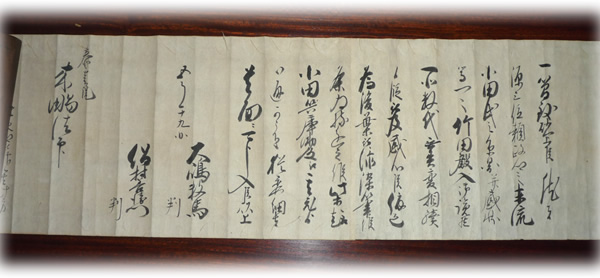

その3

その4

その5

その6

小田義鏡が従兄弟の平右衛門(堤・新屋)に宛てた礼状

※ 義鏡(号・松堂)・・・徳川中期、安芸安野本願寺派正覚寺住職。上京して学林修学。知空(浄土真宗本願寺派第二代能化)門下の随一に推される。林江浄善寺住職。本山御前講義を行なう。晩年帰郷して正覚寺で門徒教育に務め、悠々自適の生涯を閉じる。著書に排科十門辯惑論裨検などがある。義鏡は死に際し、自らが書いた書物や書などすべてを焼却するよう遺言したため、義鏡直筆のものは、このような形で僅かに残っているのみである。また、義鏡の母は中河内18世・政知の娘だったので、中河内家に彼の書が数枚残っている。

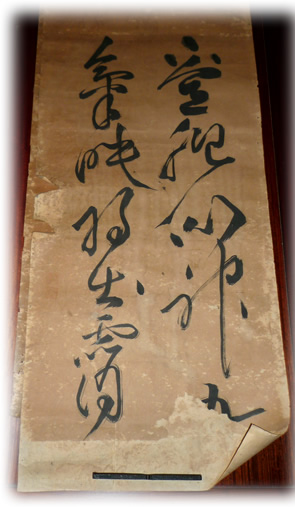

義鏡の書

義鏡が母の里である中河内に遊びにきたとき、求めに応じて襖に書いたものという。

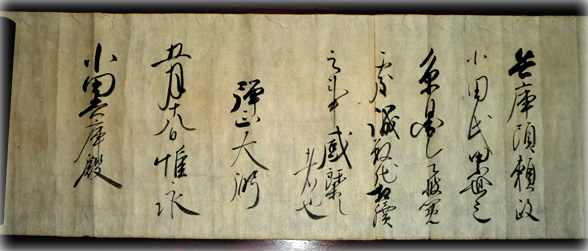

18世・政知の遺言状

18世・小田五郎左衛門政知が、死の前年(寛文10年)その3人の子供と郎党(21人)に遺した遺言状である。一族の宗派を禅宗から浄土真宗に改めたり、先祖の記録を整理したり、一族の長として最後まで武士の風格を失わなかったという。

小田権右衛門政実(平之丞・上穴5代目)が同族の小田甚八に宛てた書状

享保6年(1721)芸藩主・浅野吉長公が御国巡りをされたときのことを書いている。穴村庄屋下穴・小田吉左衛門宅を本陣とし、上穴・小田権右衛門宅で小休止された。その折、小田氏の先祖の話を披露したところ、たいそう驚かれたということです。後日、権右衛門は御城御勘定所に呼ばれ、穴村・西宗川の鮎の漁業権ならびに古法眼(狩野派二代目狩野元信)筆の“岩上の鶴”大幅を拝領するという栄誉に浴した。

封建時代では先祖を少しでも詐称したら死罪は免れないところだから、この時代の小田一族の間には先祖の情報がきっちり共有されていたことがうかがえる。

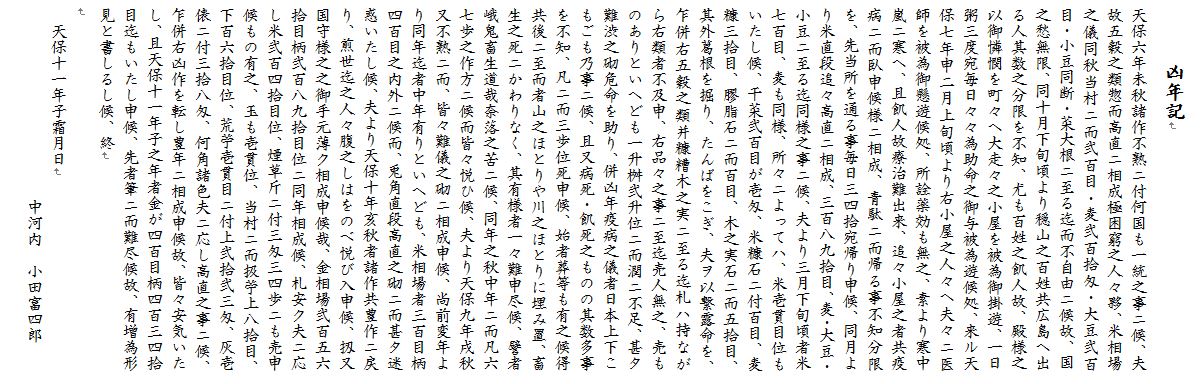

凶年記(天保飢饉の惨状)

中河内24世・小田富四郎が、天保飢饉の惨状やその頃の穀物の価格等を記したもので、当時の飢饉の様子を記した貴重な資料である。

棟札・位牌

棟札写し

堤八幡宮棟札写し(新屋・初代平右衛門が元禄年間に書き残したもの)。 右端は、17世・小田左馬助政方が、毛利軍に従って文禄・慶長の役に出陣し、慶長2年(1597)に凱旋記念として創建したときのものである。神殿には当時の形代(かたしろ)が多数奉納されている。本物の棟札類は拝殿の天井裏に格納されていたが、鼠の食害でかなり傷みが進み、さらに部落にこのようなものがあると神事における盃の序列に影響するため、遺さない方が良いとの判断で、大正八年に宮司立会いの下焼却処分にしたと伝えられている。

位牌