小田氏の歴史と伝承

頼政の挙兵と敗死

源姓山縣氏流小田氏の始祖源頼政は、清和源氏の祖・源満仲の血脈に連なる。かの大江山酒呑童子を退治した源頼光(摂津源氏の祖)は満仲の長子で、頼光の玄孫が頼政である。父は仲政で、仲政も北面の武士にして歌人であった。頼政は32歳で家督を継ぎ、父仲政に仕えていた若い郎党の猪早太を引き受け、生涯互いに主従の情義を尽くして変らなかった。

頼政は、保元・平治の乱に要領よく生き残りはしたが、かっての盟友清盛をはじめ平家一門が目覚しく栄進するのに引き換え、不遇をかこっていた自分自身の境遇に心穏やかならぬものがあった。人一倍先祖崇拝意識の高かった頼政は、心ひそかに平家を打倒して源氏の勢いを取り戻す機会を窺っていた。

治承4年(1180)5月20日、頼政は以仁王の令旨を奉じて平家追討に立ち上がった。頼政は同月25日、既に以仁王が先着していた三井寺も最早や頼むに足らずと判断し、南都の興福寺を頼り急遽転進することにしたが、翌26日宇治の平等院付近で平家の大軍に追及され、衆寡敵せず遂に惨敗した。頼政は平等院に入り、辞世の句

埋木の花さくこともなかりしにみのなる果てぞかなしかりける

を遺して自刃する。郎党渡辺省(唱)は頼政を介錯し、その首級を頼政の二男国政の元に届ける。

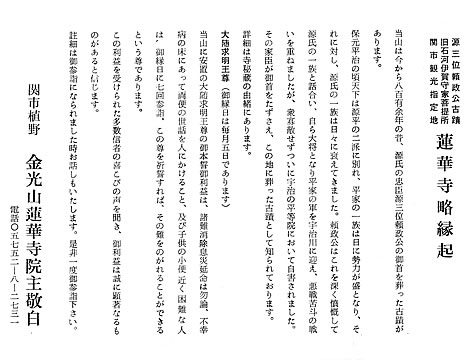

頼政肖像画(MOA美術館蔵)

当時の宇治川の流れは?

国政の配流と改名

国政は美濃国山縣郡を知行していて、頼政の挙兵には参加しなかった。そこで当時国政の許に身を寄せていた頼政の姑の比丘尼と相談の上、頼政の首級を同郡植野村(現関市植野町)にある金光山蓮華寺に葬ることにした。蓮華寺には現在も首塚が残っている。それから間もなく、国政は京の検非違使庁に呼び出され、厳しい詮議の結果、安芸国豊田郡小田村に配流されることになった。国政は、偶然小田村と近い豊田郡用倉山に落ち延びていた頼政の愛室菖蒲前と再会する。菖蒲前は家臣・猪早太に守られて京を脱出、丹波路を経て南下し、瀬戸内を航して、三原より沼田川を上ってこの地にに遁れ入ったのである。

国政はこの地では山縣二郎を名乗る。国政の安芸配流後、九世・忠政までは累代山縣氏を称した。 この間では、六世・清政、七世・通政父子が、南朝側に立って、尾道・因島方面の戦闘で活躍している。現在小田には、「小宇治屋長者墓所跡」に宝篋印塔・五輪塔が残っているのみである。

安芸国山縣郡落住と改名

10世・政季の代に到り、山口の大内氏が頻りに安芸侵略を露骨にし始めた頃、西条の鏡山城に據る大内勢に身の危険を感じ、長年住み慣れた豊田郡を引き払う決心をする。

長禄元年(1457)、源氏の流れをくむ安芸の守護武田氏やその地頭職・熊谷氏を頼り、広島から太田川を遡り、山県郡穴村堤ヶ原にたどり着く。そこは中央を川が流れ、上下とも険阻な要害の地で、周辺は鬱蒼と樹木が生い茂っていた。堤ヶ原に辿り着くとき、今の大津ノ瀬(別名檜ノ瀬)に檜の大木を伐り架して渡ったという。この地を開拓するとともに、先ずここに小祠を建てて地主大明神となし、遠祖頼政を祀るとともに子孫の繁栄と寿命の長久を祈った。更に、一族郎党の菩提を弔って道教寺(可部福王寺の末寺・真言、現在は廃寺)を建立した。その一方で、政季は先住地の地名に因んで、山縣氏を改め、小田三郎二郎政季と改名し、それ以降代々小田氏を名乗ることになった。さらに、堤、大津ノ瀬、小田、中河内、風呂ノ本、梨羽、河戸など、先住地の地名や社名(いずれも現存)をそのまま移し呼んでいる。懐旧の情を託したものと思われる。

鏡山城は安芸西条(現・東広島市)にある山城で、安芸支配を目論む周防・長門の大内氏が長禄・寛正年間(1457年 - 1466年)に築城し、安芸支配の拠点としていた。

(ウキペディア 「鏡山城の戦い」より)

毛利氏・吉川氏に従う

11世・小田六郎左衛門政家は堤ヶ原開拓に精力をつくすが、それが一段落した12世・小田二郎左衛門政利(入道了随)の代になると、長子政秋と共に毛利氏に従って盛んに戦に参加するようになる。出雲国月田城主草刈影次の首級をあげた手柄で毛利元就公より感状を貰っている。また、大永2年10月佐西郡下村久勝地(サカイチ)に起きた一揆では、銀山城主武田光和公の要請により、一揆の頭目和田豊後を討ち果たす。同年、穴村船場に東向(光)寺を建立して、彼我戦没者を弔う。

13世・小田左衛門大夫政秋は、天文元年9月29日、穴村本郷に鷹崎八幡宮を勧請して武運の長久を祈り、正覚寺(禅宗)を建立して、戦没者や一族郎党の菩提を弔う。さらに、天文15年毛利元就が雲州尼子との合戦の最中に、佐西郡吉和村の津田常陸介(武田の一族)が一揆を起して毛利の後方攪乱を画策したため、討伐に加わって鎮圧に成功する。この戦功により、毛利元就より感状1通と御刀1腰を拝領する。また、穴村一村の地も拝領する。これより戦略上の見地から、本拠を堤より本郷に遷す。

15世・小田隠岐・弥左衛門政恒は戦功により山県郡代官職を拝命する。弟源蔵左衛門政道は後に筑後と称し、吉川に従い厳島合戦、備中高松城の秀吉・毛利攻防戦、播州上月城に拠る山中鹿之助追討戦などに参加。また文禄・慶長の役、関が原戦にも参戦している。関が原戦では敵の眼前を横切って弾に当ったにも関わらず、平然と戦闘を続けたため評判を取っている。

◆ 厳 島 合 戦 ◆

山口の守護大名・大内義隆を討って大内氏の実権を握った陶晴賢と、毛利氏・村上水軍の連合軍が天文23年(1554)に厳島を舞台に戦った合戦である。陶晴賢は打ち取られ、一方、勝った毛利氏は防長二国を併合することになる。小田氏が参戦したことは間違いないが、詳しい記録は残っていない。

郷士の家風一変

16世・小田弥左衛門政則が代官在職中の慶長5年正月早々、雲州月山富田城下で、配下の香川七郎兵衛が吉川家所属の上級侍・林五左衛門と喧嘩し、相手を切殺するという事件が起こった。当時、厳しい喧嘩両成敗の掟もあり、政則は責任を取って代官職を辞職した。また、その年秋に起きた関ヶ原の戦いに毛利・吉川の一員として一族を挙げて参戦したが、敗戦により武士を続けることが困難になった。そのため親子・兄弟それぞれ思い思いの処に別かれて、生活を立て直す破目になった。

まず、長子小田左馬助政方は先祖の由縁を以って堤に復帰し、帰農する決心をする。また、二男小田平衛門(田中)、四男小田六左衛門政氏(下田)もそれぞれの地で帰農する。それに対して、三男の小田弥左衛門政勝(上穴)は本郷に残り、鉄山経営に乗り出す。それは、中国山地一帯での「たたら製鉄」が如何に有望な産業であるかを熟知していたので、牢人を潮に転進したのである。

月山富田城(島根県安来市)は代々出雲守護職の居城だったが、戦国時代は山陰の覇者となった尼子氏の本拠地になった。その後毛利氏の領地になり、慶長5年当時は吉川広家が城主であった。

徳川期の小田氏

政勝の長子小田権右衛門政治に到り、上穴の繁栄は頂点に達する。政治は剛毅果断の人で芸藩の鉄師を拝命し、後入道して淨閑と号す。寛文7年厳島神社に鉄の大鳥居を寄進したが、浅野藩の重役より物言いがつき、止むなく撤去し、代わりに寛文10年唐金の燈籠一基を奉納した。

上穴の三代目・政直は宝永3年5月、小田氏を代表して上洛、正親町三条中納言と竹田弾正大弼に拝謁し、小田氏伝来の系図・感状等をご覧に入れる。小田氏が系図を代々無事相続してきたことにいたく感心され、卿より御染筆を頂戴する。また、遠祖頼政に因み、兵庫之助の官名を頂戴する等、光栄の極みであった。

小田氏の菩提寺・正覚寺には徳川中期に傑僧義鏡が出た。浄土真宗の教義を深く研鑽し、蘊奥を極めて、知空門下の随一に推され、大阪能化となって、五畿七道にわたって、弟子凡そ三千五百三十余人に及んだと伝えられている。上記の政直が三条中納言に拝謁できたのは義鏡の力による。

10世・政季が豊田郡小田村から連れてきた猪一族とは徳川末期まで主従関係を続けている。頼政と猪早太の情義が、七百年以上に亘って脈々と続いてきたことは、極めて稀なことといえる。