鎧の断片

堤・中河内家に由来のまったく不明な鎧の断片が伝わっています。

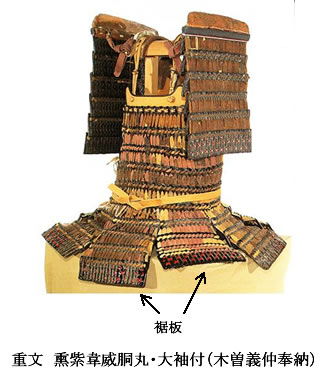

源義経や武蔵坊弁慶など、多くの武将が武具を奉納したことで有名な、伊予・大三島の大山祗神社の国宝館で調べたところ、下の鎧の方は、色・形のよく似たものが見つかりました。様式は熏韋威(フスベ カワ オドシ)、つまり、燻したなめし革 で板(サク)を縫い合わせたもので、裾板(一番下の部分)の一部であることが判明しました。なかでも南北朝期以前の熏韋威胴丸(重要文化財)と色や形がそっくりなのに驚かされました。

この断片は、上下は一板(サク)分ですが、横は板(サク)が斜めに鋭く切り取られています。戦で身を守る、大切な鎧を このように切り取ることは、尋常なことではありません。何らかの非常に深い理由があったものと思われます。また、中央辺りの板の縫い合わせ目(赤い×印)に押し潰された箇所があります。矢玉に当ってこのようになったのでは思われます。つまり、実戦で使用されたものではないでしょうか。

中河内家には刀剣類も多数伝わってきています。戦国末期に百姓に身を落としていますから、それ以前のものですが、多くは戦時 中に軍に拠出したそうです。父が子供のころ、その刀で兄弟とチャンバラごっこをしたり、祖母が良く切れるので包丁代わりに 使ったりしていたそうです。そんなわけで、刀は無造作に扱われてきましたが、一方、鎧は古いにもかかわらず、原型をしっかり 留めていますから、大切に保管されてきたもの思われます。