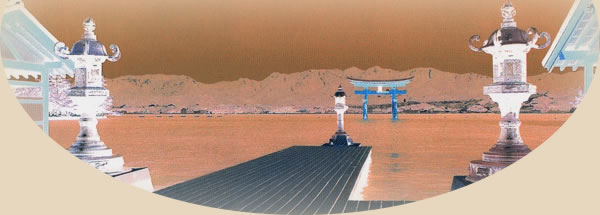

厳島神社唐金燈籠

安芸の宮島・厳島神社本殿の正面、大鳥居方向に伸びた平舞台の先端に一基の燈籠が立っている(火焼先[ヒタサキ]の三基の燈籠の中央のもの)。古来から神前中心線上には鳥居以外立ててはいけない決まりがあり、このように中央に燈籠が置かれているのは、全国的にも大変珍しいと思われる。それにはつぎのような理由があった。

たたら製鉄で巨万の富を得た芸藩鉄師・小田権右衛門政治は寛文7年(1667)鉄製の大鳥居を寄進し、それに「従三位兵庫頭源頼政朝臣の後裔」と鐫刻(せんこく)した。そのことが藩の重役に知れたため、逆鱗に触れ、撤去させられたのである。その文言では、家系上、藩主浅野氏より小田氏の方がずっと上位にくるので、衆人の下に曝されるのは具合が悪いと思ったのであろう。 納得のいかなかった政治は、寛文10年(1670)今度は唐金の燈籠を寄進した。そして大鳥居の代わりとして、古来からの禁を犯して中央に置くことを許されたのである。これでやっと溜飲を下げたと思われる。

この燈籠は後に暴風によって破損したため、寛政9年(1797)子孫の小田正作政久によって修復された。

山縣郡溝口荘居住小田正作政久

・・・復元金灯露・・・

と読める。

(伝)頼政が奉納した灯篭

実際には頼政の子孫が追善法要のため奉納したらしい。

(厳島神社宝物館蔵)