|

私は仕事の関係で、千葉県松戸市に長期出張中に、山陰では穂高岳の合宿の計画が進んでいた。

5月の連休後から7月の下旬までの出張中に関東の山々を登った。

土曜日に上野発の夜行列車で、谷川岳周辺の山々を駆け登っては、夕方の列車で上野に帰った。

たった一人で登る5月の谷川岳は残雪が豊富で尾根を登り沢を下っては、単独行の楽しみを味わったが、反面素晴らしい岩壁群を目の前にしながら登れないもどかしさがあった。

そんな中、リーダーの黒氏の手紙で、大山の元谷小舎に集っている仲間達(元谷常連Ⅱ)で、穂高岳周辺の岩登りの話が持ち上がっており、出雲山岳会が幹事会となり計画しているという。

黒氏のからは、仲間は穂高の涸沢に三々五々集い、楽しく、愉快で、厳しい登攀を計画しているから、トレーニング実施しておくように命ぜられたが、仲間のいない東京周辺では、丹沢の沢登りと、谷川周辺の登山の最中に岩を見つけては、簡単な登攀を実施する程度であった。

出雲に帰って一行に合流した。

7月24日

第一陣は、24日の京都行きの夜行列車で移動を開始した。

出雲駅からリーダー黒氏、杉氏、私、そして松江駅でサブの小藤、須氏、安来駅から市橋嬢が乗車し6名となった。

各駅で角氏(後発)、森田・玉木両氏と黒氏の彼女に見送られた。

7月25日

早朝の京都では、列車の時間待ちの関係で東本願寺を見学した。

京都駅からこだま102号。そして名古屋駅で信濃1号と乗り継ぎ松本駅に昼前に着く。

市内で最後の食料の買出し、駅ビルの2階レストランにて食事を済ませると、松本駅から新島々まで電車、その後バスにて上高地に入る。

上高地のバス停に着いたときは、雨雲が空一面に広がり暗い感じの登山開始となった。

雨の中の入山は、重いザックと登山靴で大変な状況になった。

小藤氏がアキレス付近の皮膚を傷めてしまった。しかし、市橋嬢の手厚い看護(?)で何とか歩くことができた。

明神を過ぎ徳沢に近づくにつれ自然に各人のペースで徳沢のキャンプ地に向かうことになった。

各人に分配された10日分の食料、テント、炊事道具そしてザイル・ハーケン等の登攀具は重く各人を苦しめていた。

私はテントと食料の一部を担いだ。

テント場には体力のある順に到着した。

老人のリーダーが遅れるが、市橋嬢のエスコートがあり我々は安心した。しかし、俺は、彼の担いでいるアルコールが心配である。

徳沢にテントを張り終わる頃、小雨が降り始めた。

徳沢のキャンプ場管理人が

「ハンペンター有りますか」

「ハンペンター?」

「はい、ハンペンター」

訛った管理人との数回の押し問答の末、

「キャンプ場使用許可の半券が有りますか」で、キャンプサイト使用料金を払う。

7月26日

夜半からの雨が、朝からは強い雨となる。

今日はチン(沈殿、沈没等の略語で「行動停止」をいう。)となり、一日中テントの中で博打に精出す。

食事当番、食器洗いの重要任務を奪い合うためであり、熱が入り警察の踏み込みを心配する。

我々のラジオの感度が悪い(?)ため、俺は一人で福岡女子大のテントに入り込み、可愛い女子ばかりのテントの中で16時の天気図を作成する。

可愛い女の子は、俺の作成する天気図を覗き込んでいた。

天気図を読み取ると、夕方には雨が上がり始め、翌日は晴天であると予測した。

夕食後に雨が上がり、明日は荷揚げに成りそうだ。

昨日の荷揚げに疲れた老人黒氏にとっては、最高の休息日になったが、博打に破れたため食事当番等はしっかりやってもらった。

7月27日

早朝からテントをたたみ、日が射さないうちにキャンプ場を出発する。

雨のため足がふやけていたため、歩き始めて直ぐに小藤がアキレス腱付近の皮が剥ける。

優しい市橋嬢の看護を受ける。

徳沢から横尾、そして屏風岩の良く見える岩小屋の前で小休止。

黒氏から屏風岩の説明を聞きながら、小藤、須氏の両名は真剣である。

小藤、須氏は今回の登攀の対象の大岩壁である。

俺は、早く登れる機会が来るよう願いつつ、老人の説明を聞きながらルート探した。

屏風岩を見上げながら樹林帯の本谷を登っていく、道には昨日の雨が幾つかの小川を作っている。

濡れた夏テントは水を吸って重くなっている。苦しいボッカのとなり、小川をまたぐのは辛い。

丸木橋で少し早い昼食にする。デザートはマスクメロンと一点豪華である。

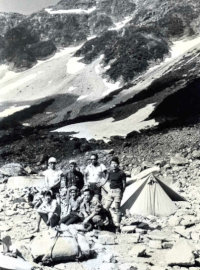

1400涸沢に到着する。徳沢から5時間のところを大休止を入れ8時間かかってしまった。

昨日の雨のため重くなったキャンバス地のテントは、私の両肩に食い込み本当に苦しいボッカだった。

ベースキャンプの設営が終わり、登攀具だけを持って、北穂の南稜を登り、滝谷のドーム北壁を登った。

ヘトヘトの身体であるが、初めての滝谷の一角を攀じた幸福感は十分だった。

7月28日

いつものように一番早く起き出した小生は、特性の「昨夜の残飯入り最高級オジヤ」を作り、モルゲンロートが染め上げる穂高岩壁の峰々をたった一人で楽しむ。

北穂高を目指して6名で涸沢を出発する。

北穂高の南稜を、登はん具と昼食だけをもって登っていく。

北穂の頂上小屋の前からキレット、南岳そして槍ヶ岳への登山道を下り、B沢の入り口に着いた。

俺には、ここがどこか判明できないが、リーダーの後を追って下っていく。落石の発生するB沢を慎重に下っていく。

当時は涸滝を二つ下り、尾根の末端あたりの崩れるバンドを、トラバースしてクラック尾根の末端を回り込み、大バンドに出た。

我々の登るクラック隊はリーダーと市橋嬢と俺。1尾根隊はクラック取付きから、大バンドをトラバースした先にある。

クラック尾根は、多くのクラックを持った岩稜であり、日本では珍しい内面登攀の技術を駆使して登り、第1尾根は、岩壁がA・B・Cと3段となり尾根とは言っているが、岸壁と呼ばれる方がふさわしいく、両尾根は滝谷では古典的なルートであり、初登攀は1939年8月に国塩研二郎氏ら3名である。

俺は、4月~7月末まで千葉県に出張中で岩を登っていない。

クラック尾根隊は黒氏・市橋嬢・私。1尾根隊は小藤・須氏・杉氏で取り付く。

クラック尾根の、1ピッチを黒氏が登り、セカンドの市橋嬢が登り始めたが、最初の1歩が小柄な彼女では登りづらいようだ。

「ショルダー」と彼女の一言。

私は腰を落とし「膝・肩」で彼女の足場を作る。

その後は、危なげなく3人で順調に登り、素晴らしいクラックが走った所等数カ所をトップに立たしてもらった。

クラック尾根と1尾根は平行したルートであり、お互いエールを交換しつつ登っていく。

クラック尾根の終了点は、北穂小屋のベンチ横が終了点である。

最後のピッチをトップで登らして貰い、小屋の岩場にザイルを結んで、二人に登って来てもらう。

槍ヶ岳に向かう縦走ルート上であり、登山者の注目を浴びザイルのトップの優越感に浸れる気持ちの良いルートであった。

クラックを終了してベンチで休んでいると、一尾根隊が帰ってきた。

全員が集合したところで、北穂の南稜を下りベースキャンプに帰る。

尾根の途中から我々のテントの前に、人影が見え角氏の入山を知る。

角氏が入山してきた。彼は新鮮な肉に野菜を荷揚げしてきた。

暫くして、鳥取岳友会の八島氏と日本山岳会の加藤恭子氏が、奥穂から我々のベースに降りてきた。

そうこうしていると、元0CCの宇根氏もテントに立寄り総勢 10名の素晴らしい一夜になった。

角氏の上げた新鮮な野菜・肉で、今夜はすき焼きパーティになる。

すき焼きの準備が完了すると、ホイッスルの音ともに肉に食らいつき、ホイッスルと同時に箸を引っ込める。

戦闘状態の食事であり、休戦もある。

ホイッスルが鳴ると、休戦となり黒氏と市嬢のタイムである。

これを犯すと全世界を相手にすることとなり、第3次世界大戦状態となる。

材料をぶち込み喫食可能状態となると、箸を持ちホイッスルを待つ、野菜の豊富なヘルシーすき焼きの戦いは、延々と続く。

我々のテントの中では、戦争末期の貧困的・食糧不足状態が再現された。

7月29日

八島・加藤・宇根氏は横尾に下るため別れる。

前穂のCBAフェースに杉氏・私で向かう。

屏風隊は、昼過ぎに出発の為ゆっくりである。

前穂の北尾根の五・六のコルに上、奥又白の池への道を本谷に向かい下る。

奥又白のガレ場を登り雪渓を詰め、インゼルの右から右岸稜の基部に向かう。

CBAフェースは、前穂の頂上が終了点となる3段の壁で、下からC・B・Aの各壁となっている。

Cフェースの下部でザイルを結ぶと、適当に登ってBフェースの下部に達する。

Bは完全な壁状となり、我々は一番難しい凹角のルートを登ることにする。

5級の凹角を私がトップで登り、ザイル一杯の高度を稼ぐと杉氏を呼ぶ。

次の数mを杉氏氏に登ってもらうと、Aは適当にルートをとり登りきると前穂の頂上に立った。

通常は、奥穂の頂き~穂高山荘~ザイテンを下るか、前穂北尾根を下るかのルートであるが、俺たちは前穂と奥穂の最低鞍部から、涸沢に直接下るルートを探し出し、飛び降りるがごとく壁の中を下っていく。

雪渓上に飛び出る。グリセードで飛ばすとキャンプはみるみる近づく。

そこで俺は、失敗をしてしまった。

雪渓の岩にバランスを崩して転倒。数メートル流されたが、ピッケルで停止した。

若干の負傷であったが、素知らぬふりふりをしてテントに帰った。

小藤・須氏・角氏組は屏風岩東壁雲稜ルートの登攀のため昼過ぎに本谷を下り、岩小屋の前から小さな沢を詰め、屏風のT4尾根を登りT4にてビバークをした。

7月30日

起床と同時に市橋嬢と私は前穂Ⅳ峰正面壁に向かう。

昨日と同じ五・六のコルへ通ずる道をたどり、昨日見つけた黒ユリをカメラに収め、奥又白本谷のガレ場の手前、お花畑で朝食にする。 朝食は、「食パン」に「イチゴジャム」の予定が「トマトジャム」になった。

私は「イチゴジャム」をザックに入れたつもりであったが、「トマトケチャップ」のチューブをザックに入れてしまい、それとは知らず、「トマトのジャムってあったのかな?」と、市橋嬢に聞いた。

奥又白のガレ場を登りⅣ峰正面壁を登る予定が、先行者のもたつきを見たためルートを変更し、東南側から取り付き、松高下部から明大とつなぐルートを登ってしまった。

ルート図を持たないで、適当に取り付き、適当に登り、4峰頂上に立ち階段状の岩尾根を五・六のコルに下り、朝登った涸沢に下るガレ場を黒氏が待つテントに帰った。

1800頃屏風隊が帰ってくる。

屏風は朝から太陽に照らされ、先行者のもたつきで時間がかかり、温度と喉の渇きに苦しめられ、苦労したとのことである。

7月31日

Ⅳ峰の松高ルート(黒氏・杉氏)と北条新村ルート(須氏・角氏)、前穂東壁にDフェース田山ルートに小藤・私をだす。

黒氏達はその後Ⅲ峰を登る。

私達は、前穂の五・六のコルから北尾根を登り、三・四のコルからDフェースに取り付く予定で、雪渓と岩壁の隙間を下り、Dフェースの基部にたどり着いたが、先行者がバンドの部分で行き詰まってしまっている。

待てど暮らせど登り切る状態でなく、仕方なく北壁に変更する。

松高カーミンに出てAフェースの右側を登り前穂の頂きに立つと、キャンプには一昨日と同じく最低鞍部から涸沢側に下る。

キャンプサイトでは、明日下る連中との最後の酒盛りで大いに盛り上がる。

8月1日

小藤・須氏・角氏・市橋嬢の4名は、ベースキャンプ用の大型の夏山テントを持って、上高地に下って行った。

見送った我々(黒氏、杉氏、私)は、アタックテントを北穂南稜に上げる。

南稜にキャンプを設営すると、今日はドーム北壁ルートを軽く2本登って3000mの稜線の夜を迎えた。

8月2日

南稜のテントの中から、東の方向に見える常念岳からの日の出を見る。

簡単な朝食を取ると、滝谷D沢ツルム右岩稜の取り付きをめざし、稜線を涸沢のコルに向かい前進する。

ガレ沢を下りローテルグラート末端を通過し、取り付きについた時点で、国境稜線を見上げると5尾根の右側ガレ場の中に、青色の物体を発見する。

よくよく見ると、身体の一部、足のみが空中に真っ直ぐ立っている。

ヤッケのズボン、ロングスパッツ、アイゼンであり、50Cm位が出ていた。

そんな状況を確認すると、登る意欲が失われ、岩登りを中止して北穂高の小屋まで連絡に行く。

小屋の者によると5月頃の行方不明者らしい。

遭難者を見てしまった我々は登る意欲をなくした。

キャンプを撤収。15時に私は涸沢岳を越え、奥穂高の小屋から白出沢へ。

15時半に黒氏・杉氏が南稜から槍ヶ岳北鎌尾根をめざす。

1645白出のコル。

1655発白出沢を下り出会いの小屋1900。

夕暮れの林道を下る途中で工事用車両の人が、「乗って行かないか」と声をかけてくれた。

トラックの荷台に乗せて貰い温泉まで下った。

2030新穂高温泉に到着すると、ビール片手に橋の下の露天風呂に入る。

10日ぶりである。

夜は、河原にツエルトを張り寝る。

8月3日

朝、これまで着ていたバスタオルで作ったシャツを河原で焼き捨てる。

凄く臭いシャツを脱いで、今からシティボーイとなるのだ。

バスで新穂高温泉から平湯経由高山市、その後普通列車で名古屋に出る。

急行で京都。京都から普通列車の福知山駅止めの列車であり、得意の福知山駅でステーションビバークとなる。

8月4日

早朝、福知山を出発鈍行列車で出雲に帰り立った。

|